전국 성인 절반, 극심한 스트레스와 장기 울분 상태 확인

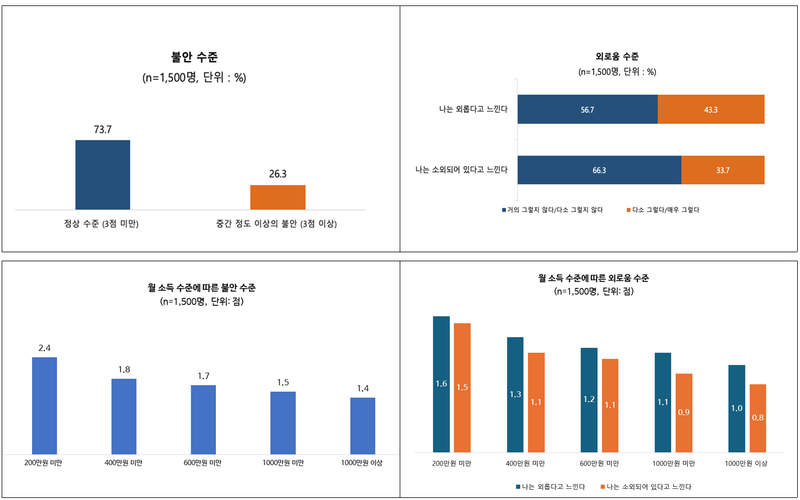

▲“월 소득 200만원 미만” 집단, 불안(2.4점), 외로움(1.5점) 모두 타 집단 대비 가장 높게 나타나

▲사회 정신건강 ‘좋지 않음’의 이유, “경쟁·성과를 강조하는 사회 분위기 탓” 1순위

▲정신건강 위기 ‘경험했다’ 중, “도움 요청하지 않음” 60.6%…우려와 낙인 등 두려움이 1순위 이유

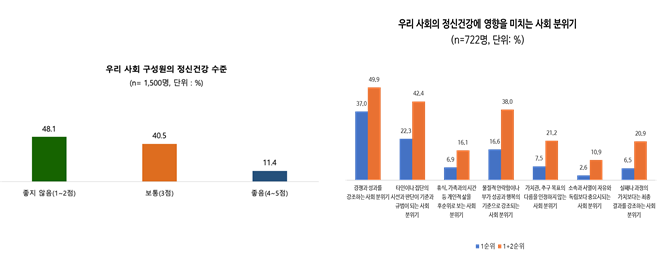

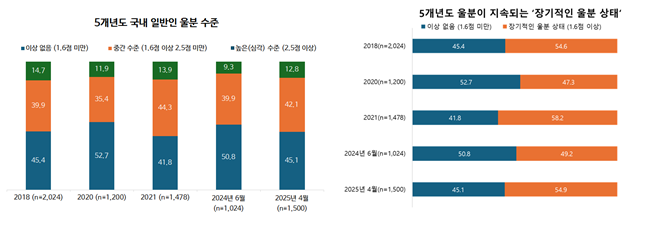

서울대학교 보건대학원 건강재난 통합대응 교육연구단(단장 김호 교수)이 2025년 4월 15일부터 21일까지 전국 성인 남녀 1,500명을 대상으로 실시한 ‘정신건강 증진 및 위기 대비 조사’에서 충격적인 현실이 드러났다. 조사 결과, 국민 절반 이상이 극심한 스트레스와 장기적인 울분 상태에 있으며, 심각한 우울과 정신건강 위기를 경험한 이들도 적지 않은 것으로 나타났다.

이번 조사는 케이스탯리서치가 온라인 패널을 이용한 웹 조사 방식으로 진행했으며, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.53%p다. 주요 설문 내용은 정신건강에 대한 인식, 주요 정신건강 상태, 스트레스·위기 경험, 대처 방식, 의료 서비스 이용, 사회적 지지 등이다.

조사에 따르면, 전체 응답자의 47.1%가 지난 1년간 건강에 영향을 줄 정도의 극심한 스트레스를 경험했으며, 27.3%는 일상 역할을 수행할 수 없을 만큼 큰 정신건강 위기를 겪었다. 이 중 스트레스와 위기를 모두 경험한 집단은 24.1%로, 이들은 우울·울분 점수가 전체 평균보다 현저히 높았다. 자살 생각(55.1%), 자살 계획(22.2%), 자살 시도(14.1%) 비율도 일반 응답자군에 비해 매우 높았다.

울분 지표에서는 전체의 54.9%가 중간 이상 수준의 울분을 겪고 있었고, 심각한 울분(2.5점 이상)은 12.8%였다. 특히 30대, 저소득층(월 소득 200만 원 미만), 주관적 하층 인식 집단에서 울분과 우울 수준이 높게 나타났다. 주요 원인으로는 정부·정당의 부도덕, 안전관리 부실, 언론 왜곡, 사회 참사 등이 꼽혔다.

소득별 스트레스 경험에서도 차이가 뚜렷했다. 월 소득 200만 원 미만 저소득층의 58.8%가 심각한 스트레스를 경험한 반면, 고소득층에서는 38.7%에 그쳤다. 저소득층은 사회적 지지 점수에서도 17.6점(30점 만점)으로, 고소득층(23.0점)보다 크게 낮았다.

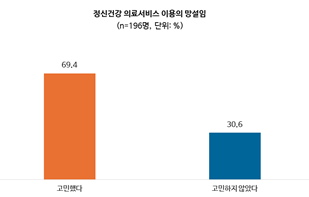

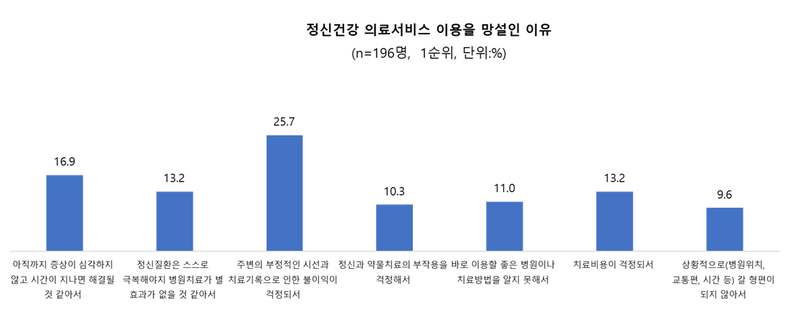

정신건강 문제를 겪고도 도움을 요청하지 않은 비율은 60.6%에 달했다. 주된 이유는 낙인·타인의 시선(41.9%), 도움 요청 방법을 몰라서(22.6%), 경제적 문제(19.4%)였다. 의료기관 방문 경험자는 전체의 13.1%에 불과했으며, 국가 정신건강 증진 서비스 이용률은 10% 이하로 매우 낮았다.

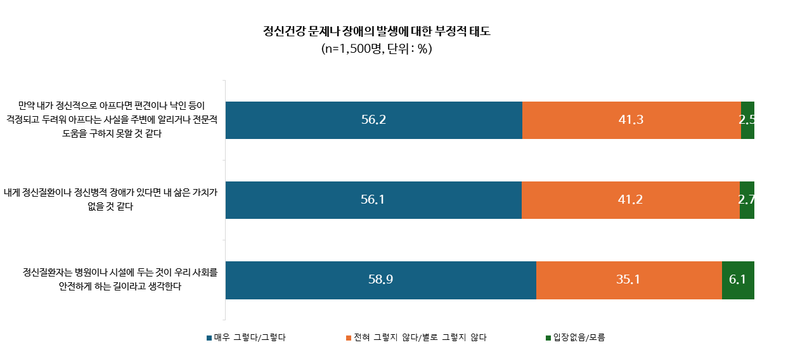

정신건강에 대한 사회적 인식도 낮은 편이었다. ‘정신적으로 아파도 낙인과 두려움 때문에 알리거나 도움을 구하지 못할 것 같다’는 응답은 56.2%, ‘정신질환이 있다면 내 삶은 가치 없을 것 같다’는 응답은 56.1%였다.

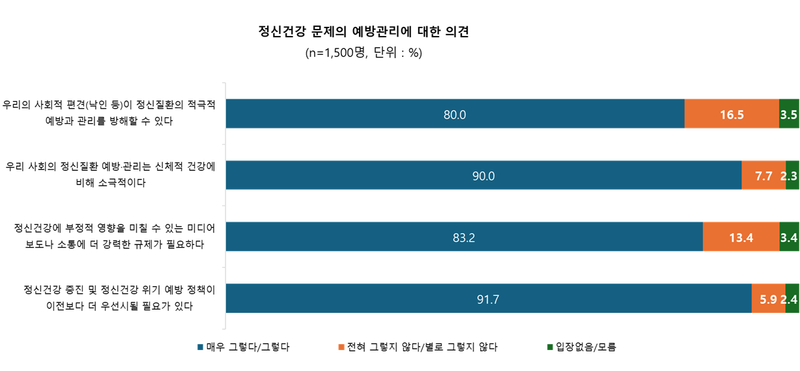

조사 총괄자인 유명순 교수는 “이번 조사는 국민의 정신건강 문제에 대한 인식, 태도, 취약 집단 현황을 종합적으로 살펴봤다는 데 의의가 있다”며 “특히 경쟁과 성과를 강조하고 타인의 판단을 잣대로 삼는 사회 분위기가 국민 정신건강을 위협한다는 인식이 높았다”고 강조했다.

김호 단장은 “정신건강은 단순히 질환 유무로만 설명되지 않는다”며 “감정과 정서 상태를 파악하고 예방·관리하는 사회적 노력과 실질적 정책 강화가 시급하다”고 말했다.